ー古今東西の戦略論は現代に通じるものがある

M:今回は古くからある古今東西の戦略論から学ぶ回、ということで番外編というか今後のために勉強させていただく、という回になっています。

皇:そうですね、戦略コンサルタントの話に繋がる内容にもなるかと思います。

M:よろしくお願いします。

皇:戦略コンサルタントがよく取り扱っている戦略論というのは、いわゆる西洋の戦略論になるのですが、これの起源と言われるのがナポレオンの戦い方を徹底的に研究し、まとめたクラウゼヴィッツの戦争論なんですね。

M:それが一般的な西洋戦略論と言われているものだと。

皇:そうですね。ナポレオンの何がすごかったかというと基本的にスピードなんですが、元々彼は士官学校の砲兵科出身だったということもあって後に大砲をうまく戦術に取り入れていくんですね。

M:そうなんですね。

皇:当時の歩兵(主に徒歩で戦闘する兵士)の兵器の主力は銃だったわけですが、ナポレオンはそこに大砲という新しいテクノロジーを導入したわけです。新しいテクノロジーというのは戦略や戦術をも変えるんですね。

M:月並みな感想で恥ずかしいですが、ナポレオンってすごいですね・・・。

皇:ナポレオンの時代に世界初の自動車を作ったとされるキュニョーという技術者がいるのですが、その自動車は「キュニョーの砲車」と呼ばれていて馬の代わりに大砲を運ぶ目的で開発されたんです。それに目をつけたのがナポレオンだったと。

M:ほう。

皇:つまり何を言いたいかというと、ナポレオンはとにかくスピードが早かったことの他に、そういったテクノロジーに対する感度がすごく強かったんですね。テクノロジーの進歩というのは、一部の戦略のあり方というもの自体を変えてしまいすからね。

M:ナポレオンってベンチャー企業の社長みたいですね。

皇:そうですね。まあ戦争がうまかったのと見せ方もうまかったんですよね。ヨーロッパを席巻して皇帝にはなっていますが、ぶっちゃけエジプトでは大敗したりもしてますからね。

M:ナポレオンに興味がなかったのですが、興味が出てきましたね・・・。

皇:つまり先ほども言ったように、西洋戦略論というのはナポレオンを研究したクラウゼヴィッツの戦争論、そしてテクノロジーが戦略の位置付けというものを変えるというのが基本的な思想になるのかなと思いますね。

M:西洋の戦略論を知るには、まずはクラウゼヴィッツの戦争論からですね・・・。

皇:古代を遡るとローマを恐怖に陥れたハンニバルやそれを打ち破ったスキピヨ・アフリカヌスというローマの軍人の戦術だったり、ギリシャ対ペルシャの戦術といった語り継がれてきたものをより洗練させて実現させたのがナポレオンであり、それをまとめたのがクラウゼヴィッツの戦争論なんですね。

M:クラウゼヴィッツの功績は大きいですね。

皇:そうですね。文化とは、文字や文章で記録を残すことで、後の世に伝わりますしね。そういう意味で、中国の歴史において言葉でちゃんと文章で残していく文化はすごいな、面白いなと思うわけですね。やはり中国の数千年の歴史はすごいな、と。

M:そこで東洋の戦略論である孫子(紀元前500年ごろの中国春秋時代の軍事思想家孫武の作とされる兵法書)の兵法の話に入っていくと・・・。

皇:孫子の兵法が東洋の戦略論になるわけですが、個人的にはよくよく見てみるとそんなに差異はないのかなって思っていますね。

M:事前にコーイチさんから孫子の兵法についてまとめたサイトを共有頂いたのですが、面白かったですね。現代にクロスオーバーする点も多いように感じました。

皇:孫子の兵法で私が結構好きなのは「兵は拙速を尊ぶ」つまりスピード重視だということですが、まさに現代に通じるものですね。

M:まさしく。

皇:あとは「無謀な戦争はしてはならない」とかですね。これは現代に置き換えて言うと、マーケットに新しい製品を出し続けたり、無謀なビジネスをすると上手く行かないわけですよね。ビジネスというのは日々の一歩ずつの歩みが大事であって、無謀なことをすると負担がかかりますからね。

M:ビジネスもある意味で戦争ですもんね。置き換えるとわかりやすいですね。

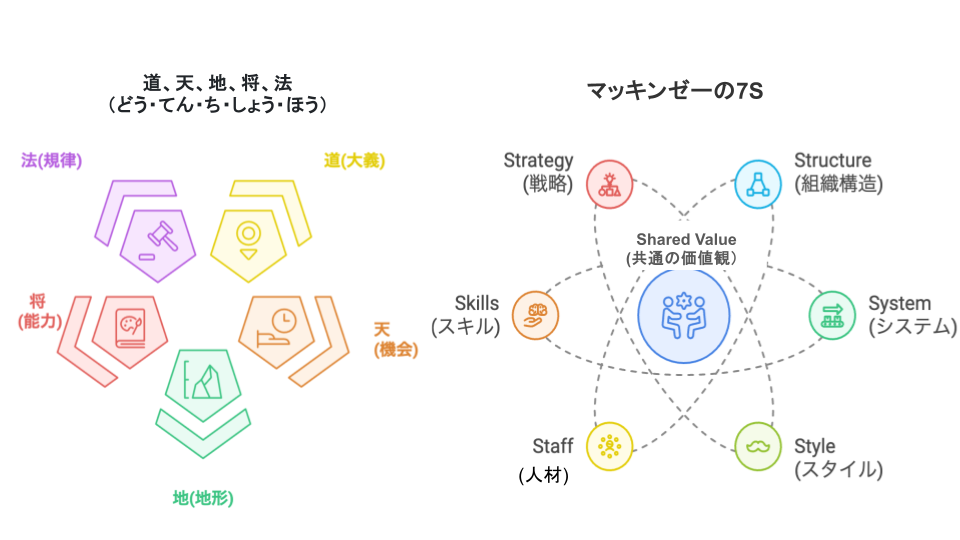

皇:孫子の兵法の中で「道、天、地、将、法」というのがあるのですが、マッキンゼーが提唱している7Sというフレームに近いなと思うんです。

M:そんな共通点が・・・!

皇:例をあげると7Sの価値観(Shared Value)というのが「道」つまり大義ということかな、「将」は組織(Structure)、システム(System)、人材(Staff)に近いのかなと読み取れますね。図解化するとその共通点がよりわかりやすいかと。

M:確かに・・・これはかなり近いものがありますね!

皇:これを約3000年前に作っているというのが凄すぎるな、と思いますね。

M:3000年前と人間の基本って変わらないんですね・・・いつもコーイチさんが仰ってることですが、ベーシックな部分だったり基本的な思想は変わらないっていうのはその通りだなって改めて思いますね。

皇:基本事項の五事の「道」というものは内省の正しさがあったり大義があった上で戦う、自分の国をの民を守るために敵と戦わなければならない、ということは自分たちが今やっているビジネスを通じてどのように社会貢献していくかという認識を持った上で競争していかなければならないということに繋がるんですよね。

M:大義、いつの時代も通じることですね。

皇:企業が一番にしないといけないことは社会貢献ですからね。結局、社会貢献ができないようなサービスは最終的には売れないので、いつの時代も変わらないのかもしれないですね。

M:学ぶことが多いですね。

皇:「兵站こそ生命線」というのは現代における資金繰りだと思っていて、戦が長引けばそれに伴って物資が必要となり、そこに国力を吸われる=資金が枯渇していく状態が加速します。なので、なにか事を起こす場合は、短期に終わらせる必要があるということになります。

M:現代に置き換えられる内容が多いですね。

皇:あげればキリがないのですが「百戦百勝はベストではない」ということも孫子の兵法では書かれているのですが、勝つことが大事ではなく、負けないことが大事というのは肝だと思いますね。欧米における戦略論においても一番の肝とされていることなので。

M:そうなんですね。

皇:他には彼を知り己を知れば百戦殆からず(敵と味方の情勢を把握して戦えば、何度戦っても敗れることはないという意)という言葉にあるように、ビジネスにおいて相手のことをよく分析することだったり、競合だったりしても相手にリスペクトを持って接していくというのは大事だと思いますね。

M:ビジネスでは恨みを買ったりしますもんね。

皇:そうなんですよね。私の好きなBMWのCM(※下記リンク参照)があるんですが、簡潔に説明するとベンツのCEOが退任後にBMWに乗るというCMで最初見た時は皮肉めいたものなのかなと思ったんですが、CMの最後で「長い間刺激的な競争をありがとう」というテロップが流れるんですよね。このリスペクトの部分は素晴らしいな、と。いくら競合であったとしても敵として憎むのではなく、同じ業界を作っている仲間なんだというリスペクトが大事なんだなと改めて思いましたね。

M:改めて、話に出てきた内容が約3000年前にできてるってすごいですね・・・。

皇:そうですね。

M:コーイチさん的には東洋の戦略論と西洋の戦略論はどちらがお好きですか?

皇:どっちも好きといえば好きですね。戦略というところで見ると、結論としてやっていることは変わらないなと思うんですよね。宗教的な部分だったり文化的な背景は違うけれども、ハウツーに関しては大差がないかなと個人的に思っていますね。

M:共通点があると。

皇:ナポレオンの戦術で言われる、包囲殲滅(敵を四方から取り囲んで攻撃し、徹底的に滅ぼすこと)や各個撃破(敵が分散しているうちに、そのそれぞれを集中的に撃ち破っていくこと)は孫子にも書かれていることでつまり兵力に集中せよとことなのですが、ビジネスにおいて領域や市場に集中しろってことに置き換えられますね。

M:ナポレオンの戦術、孫子の兵法から学ぶことは「ビジネスは集中して行いなさい」ということですね。

皇:そうですね。自分たちがビジネスにおいて圧倒的に負けない領域を一つ作って、そこを徹底的に突き抜けて広げていくことは、今も昔も変わらないですね。

M:非常に勉強になりました。後編も勉強させていただきます!

編集後記

筆者の体調不良により3ヶ月近くもの期間が空いてしまい、久しぶりのブログ更新となりました。申し訳ございません・・・。ナポレオンの戦術から孫子の兵法という知らない世界、知らない知識のオンパレードでしたが非常に勉強となる回でした!回復した今こそ学び直し!気合いを入れて、今後も戦略の勉強をさせていただく所存でございます!

コメント